L'année du typhus - Extrait de la Vie de M. Pierre-Louis Billaudèle

Portrait de Pierre-Louis Billaudèle, p.s.s., tiré de : Album du Séminaire de Montréal, 1903.

Au milieu des travaux et pour tempérer les consolations, vinrent se mêler de cruelles épreuves, qui affectèrent profondément l'âme sensible de M. Billaudèle. En 1847, ce fut le typhus qui lui enleva plusieurs de ses confrères. Sept à huit cents Irlandais, partis d'Angleterre, attaqués du typhus pendant la traversée, arrivés en Canada, avaient été mis en, quarantaine à la Grosse-Isle, en bas de Québec ; mais à peine convalescents on les dirigea sur Montréal. Ils y arrivèrent au commencement de juin et furent entassés pèle-mêle dans deux hôpitaux installés à la hâte, à la pointe Saint-Charles.

C'était un triste spectacle que la vue de ces hommes, de ces femmes et enfants, pâles, décharnés, malades et mourants, confondus ensemble, trempés de pluie, tremblants de froid, exténués de misère et de faim, couchés sur un peu de paille, et appelant la mort comme le plus prompt remède à leurs maux.

Là, s'ouvrait un nouveau champ, fertile pour le dévouement, mais fécond en difficultés pour l'administration de la vaste paroisse de Montréal. Comment organiser un service régulier pour ce surcroît subit de toute une population nouvelle en détresse ? Incontinent, par ordre du supérieur, le collège de Montréal est soudainement fermé, et tous les directeurs et professeurs appelés à la paroisse pour venir en aide au clergé ordinaire. Une station est établie dans les sheds à la pointe Saint-Charles, au milieu même du foyer de la maladie.

Les premiers de tous les prêtres du Séminaire envoyés là furent le vénérable M. John Richard, âgé de 60 ans, et M. E. Picard. Depuis de longues années, M. Richard était chargé en chef de la desserte de la congrégation irlandaise. Environné qu'il était de la confiance et de la vénération publiques, ce digne prêtre parut au milieu de ce peuple comme un envoyé de Dieu. Dès son arrivée, il pénétra de respect pour sa personne tous les agents de la commission sanitaire, composée en grande partie d'officiers anglais protestants. Bientôt, sur ses représentations inspirées par la haute prudence qui le caractérisait, tout le service des malades fut organisé aussi bien que les circonstances exceptionnelles où l'on se trouvait pouvaient le permettre.

À cette époque, Mgr Bourget venait d'arriver de son second voyage de Rome. Sa Grandeur et son vénérable coadjuteur allèrent eux-mêmes en personne sur le théâtre de la maladie, et l’on sait que Mgr J.-Charles Prince fut atteint de la contagion d'une manière très grave. Il eut toutefois le bonheur d'en relever. D'autres prêtres de l'évêché eurent l'honneur de faire le même service, entre autres M. Rey, prêtre français âgé de 60 ans, qui fut victime de son dévouement.

Mais bientôt la maladie s'étendant dans la ville, et le service ordinaire devenant de plus en plus difficile, et enfin les prêtres eux-mêmes ayant été en grand nombre atteints du fléau, on se vit dans l'obligation de demander ailleurs un secours devenu nécessaire. C'est alors que M. Billaudèle s'adressa aux Révérends Pères Jésuites, et cette société envoya immédiatement de New-York six de ses membres, savoir : les RR. PP. Driscoll, Mignard, Dumerle, Duranquet, Ferrard et Schienski. Ces religieux, logés au séminaire, se mirent à travailler, de concert avec les messieurs [Sulpiciens] de la paroisse [Notre-Dame], et vaquèrent avec eux au service de jour et de nuit sur tous les points de la ville. Ce service ainsi organisé fonctionna pendant la plus grande partie de l'été que sévit la maladie.

Mais ce n'était pas impunément qu'on pouvait affronter le fléau alors dans toute sa force ; nombre de prêtres furent bientôt atteints : au séminaire, MM. Morgan, Caroff, P. Richard, J. Richard, lesquels devaient tous succomber. D'autres prêtres [Sulpiciens] du séminaire furent adjoints à M. J. Richard, entre autres MM. A. de Charbonnel, Pierre Richard, H. Prévost, Connolly, etc. Plusieurs de ces messieurs furent frappés de la contagion et conduits aux portes du tombeau. Voyant que les commissaires du gouvernement ne pouvaient se procurer, même à prix d'argent, aucuns garde-malades, ils suggérèrent l'idée d'appeler à leur secours les sœurs de l’Hôpital Général [fondé et alors dirigé par les sœurs Grises, ou soeurs de la Charité]

La demande ayant été faite, M. Billaudèle, en compagnie de M. Connolly, alla lui-même faire appel à la charité de ces bonnes religieuses, qui toutes s'offrirent pour affronter le fléau et soigner les malades. Dès le lendemain, 2 juin, huit religieuses, assistées de cinq femmes de service, se rendirent aux sheds à pied, sous une pluie battante, et à travers des chemins défoncés, boueux et presque impraticables.

Les commissaires du gouvernement les accueillirent avec reconnaissance et leur confièrent l’intendance et l'administration des hôpitaux, leur donnant tout ce qu'elles demandaient pour l'assistance des malades, et qu'il était en leur pouvoir d'accorder.

Dès le premier jour, les sœurs de la Congrégation [de Notre-Dame] leur envoyèrent les principales provisions dont elles avaient besoin ; cette charité fut imitée par plusieurs personnes généreuses.

Cependant le nombre des malades croissait toujours par l'arrivée de nouveaux immigrants. À la fin de juin on en comptait plus de 1 100 ; les hôpitaux ne suffisaient plus pour les contenir, et la pluie, la boue, le vent, la difficulté des chemins, tout contribuait à rendre leur situation plus déplorable.

L'excès de leurs souffrances les jetait dans un état d'insouciance générale ; couchés jusqu'à quatre dans le même lit, ils ne se préoccupaient que de leur mal, et la mort de leurs compagnons les trouvait insensibles ; on en voyait reposer entre deux cadavres noirs, défigurés, infects, dont la seule vue donnait le frisson, sans que ce voisinage ne leur inspirât aucune horreur.

Ce qui navrait le cœur, c'était la vue de ce grand nombre d'enfants que la mort laissait orphelins. Chaque matin on les arrachait d'entre les bras de leurs mères expirantes, et parmi ces enfants, il y en avait des tout jeunes qu'il fallait détacher du sein maternel, cherchant la vie là où déjà régnait la mort. Les cadavres exposés au soleil, sur des planches, en attendant la sépulture, répandaient au loin l'infection, ou donnaient lieu à des scènes désolantes.

Un jour, un pauvre Irlandais, débarqué de la veille, arrive à la pointe Saint-Charles demandant sa femme qui l'avait précédé à Montréal. Personne ne peut lui en donner des nouvelles ; il parcourt, inquiet et désolé, tous les sheds sans pouvoir la retrouver ; il arrive enfin au lieu où sont déposés les cadavres des décédés de la nuit ; il les examine un à un, il s'arrête enfin ; il se jette à terre en poussant des cris lamentables, il se traîne auprès d'un de ces cadavres qu'il couvre de ses baisers et de ses larmes. Il venait de retrouver celle qui avait été la compagne et la consolation de sa vie ; son désespoir n'avait plus de bornes, il fallut l'arracher de cette scène de douleurs.

Ces scènes se renouvelaient chaque jour, lorsqu'il fallait procéder à la sépulture des morts ; pères, mères, époux, épouses et enfants entouraient ces restes qui leur étaient si chers, s'opposant à leur départ et poussant des cris de désespoir qui arrachaient des larmes et fendaient l'âme. Les prêtres, les religieuses se mêlaient à ces scènes de désolation pour en tempérer l'amertume par quelques paroles de paix et de résignation.

Alors Montréal vit se renouveler les merveilles de charité qui ont fait la gloire de l’Église catholique dans tous les siècles et dans tous les lieux où elle a joui de la liberté d'exercer son zèle. Tandis que les hommes qui se disent les ministres de l’Évangile du Christ fuyaient devant le fléau et se tenaient prudemment éloignés du foyer de la contagion, se conservant pour leurs femmes et leurs enfants, le clergé catholique, dont les malheureux sont la famille, donna aux immigrants son temps, ses peines, ses nuits, son ministère, et sa vie, leur rendant les services les plus vils et les plus rebutants. On vit alors l'évêque, à la tête de ses prêtres, remuer la paille infecte du lit des malades, laver leur linge, aller puiser à la rivière l'eau dont ils étaient altérés, par les nuits les plus sombres, sans être un instant arrêté par la pensée des mille dangers auxquels il s'exposait, et dont beaucoup ont été les héroïques victimes.

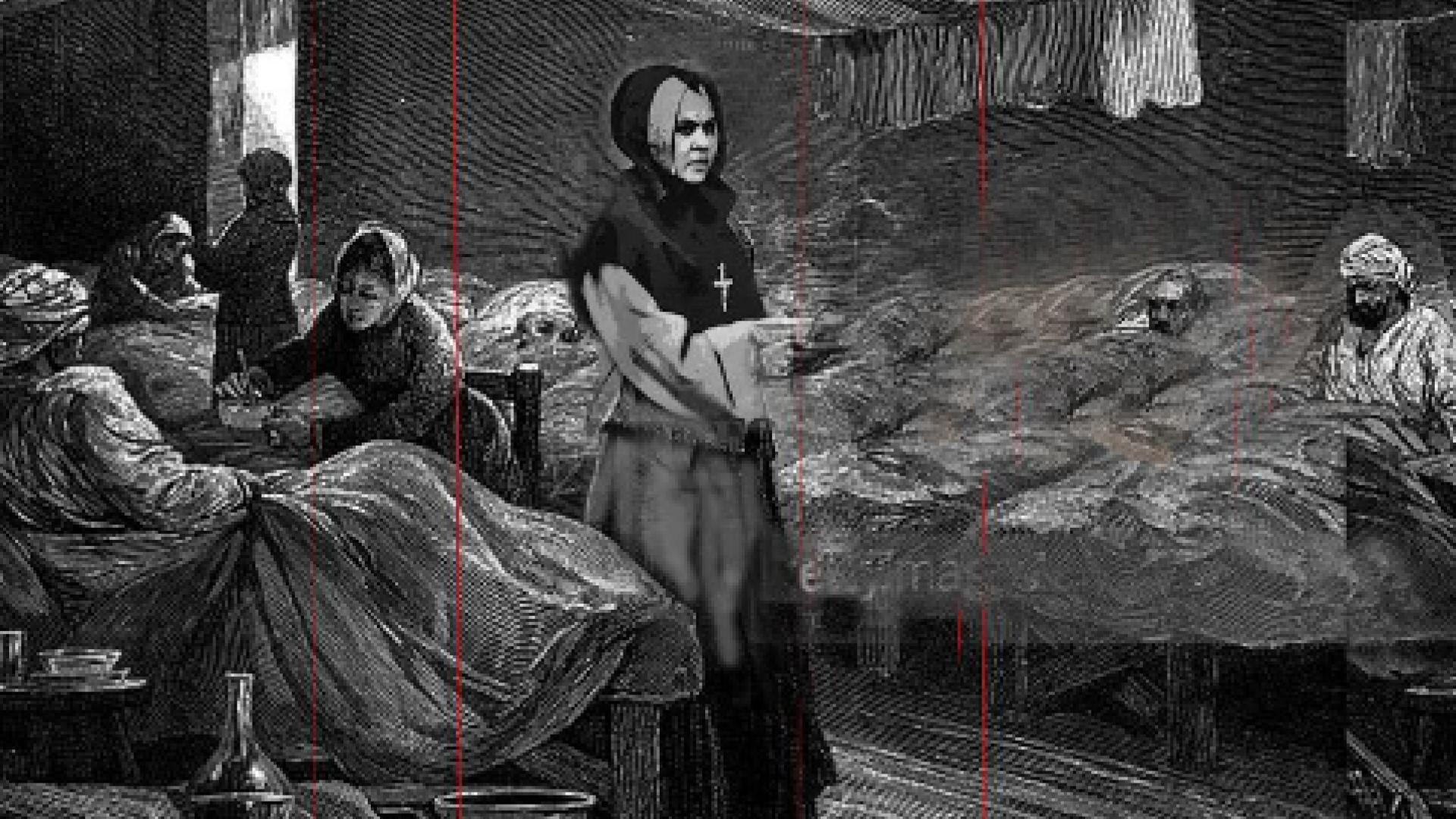

Bruyère et les Sœurs soignant les malades [tableau de Ross]

Les religieuses de l'Hôpital Général ne pouvant plus suffire, il fallut appeler à leur secours les sœurs de la Providence, et cette assistance ne suffisant pas encore, il fallut ouvrir le cloître et appeler les religieuses de l'Hôtel-Dieu sur ce théâtre de misère et de mort.

Au commencement de juillet, vingt-trois sœurs de Charité étaient atteintes du fléau. [Les sœurs] de la Congrégation [de Notre-Dame] leur [offrirent] la résidence de l'île Saint-Paul comme plus salubre que leur maison de Montréal, mais elles ne crurent pas devoir accepter. La ferme Gregory, qui était plus proche, fut mise plus tard par le séminaire à la disposition des convalescentes.

Quinze sœurs [reçurent les derniers sacrements] dans un seul jour, le jour même de la fête de leur supérieure. La sœur Limoges mourut la première, et en moins de deux mois sept autres la suivirent. La sœur Limoges n'avait que vingt ans ; pleine d'obéissance, d'une humeur toujours égale, elle était l'ange des pauvres, dont elle aimait à soulager la misère.

La sœur Primeau était encore novice ; elle s'était distinguée par sa régularité, son humilité. On l'avait toujours trouvée prête à rendre aux malades les services les plus humiliants ; elle mourut le sourire sur les lèvres.

Une autre, novice depuis seulement trois mois, la sœur Collins, remarquable par sa modestie, son esprit de recueillement, la promptitude de son obéissance, et pour qui un désir de la supérieure devenait un ordre, s'était portée avec ferveur au secours des immigrants ; elle les pansait, elle les peignait, elle les exhortait à la patience ; elle puisa la mort dans son ministère, et ses derniers exemples furent ceux d'une admirable résignation au milieu des plus cruelles souffrances.

La sœur Marie comptait vingt-deux ans de profession. C'était compassion de la voir toujours trempée de pluie ou de sueur, cherchant la nourriture de ses malades, ou assise à leur chevet, soignant sans répugnance leurs ulcères et leurs plaies.

Encore une enfant de six mois de postulat, un modèle de régularité, la sœur Bruyère, que le désir de la perfection portait aux plus généreux sacrifices. On lisait sur son visage la simplicité et la candeur de son âme. Dieu se contenta de ses premiers sacrifices et l'appela à une vie meilleure.

À la fin de juin mourut la sœur Sainte-Croix, professe depuis dix ans, et depuis sept ans secrétaire de la communauté. C'était la règle vivante, et son recueillement inaltérable prêchait à toutes ses sœurs la continuelle présence de Dieu. Malgré une constitution faible et délicate, elle demanda à voler au secours des malades. Pendant un long mois elle fut une mère pour eux ; elle ne parlait que de ses chers malades, elle ne s’occupait que d'eux, elle embrassait ces pauvres femmes couvertes de haillons, de vermine et de boue ; elle fut frappée au milieu des pestiférés, et dans le plus fort de ses souffrances, elle ne les oublia pas. On l'entendait s'écrier : « Oh! qu'ils sont malheureux !... qu'ils sont misérables!......que je les plains ! » La supérieure lui ayant témoigné le désir, au nom de la vertu d'obéissance, de la voir demander sa guérison à saint Joseph, malgré son extrême répugnance, elle fit cette simple prière : « Saint Joseph, rendez-moi la santé ». Mais le fruit était mûr pour le ciel.

Une vénérable religieuse de quarante-six ans de profession fut la dernière victime du fléau ; elle était d'une admirable douceur, elle avait une prédilection pour la plus infirme de la maison. Son grand âge ne lui permettant pas d'aller aux sheds, elle prit la place de sœur Marie à la salle des vieillards ; elle y soigna quelques malades du typhus. Ce fléau ne lui fit pas grâce et l'emporta dans peu de jours ; le martyre de la charité couronna une longue vie de vertus.

Cette maison religieuse offrit pendant trois mois un spectacle bien désolant ; tous les exercices réguliers furent suspendus. Le service même des pauvres fut interrompu ; tous les appartements étaient convertis en infirmeries. Pour les religieuses, les unes étaient occupées auprès des malades de la pointe Saint-Charles ; les autres clouées sur leur lit par de cruelles souffrances, se voyaient abandonnées du dehors, tant on craignait en pénétrant dans leur maison d'y trouver la contagion. Dans cette triste situation, M. Billaudèle s'efforça de leur faire oublier et leur abandon et leurs pertes. [...]

[D’autres prêtres moururent de leur zèle à soulager les victimes du fléau]. M. Patrick Morgan avait succombé le 8 juillet ; c'était un homme de zèle et de charité. Le 13, c'était le tour de M. Rémi Carof ; homme d'une douceur, d'une simplicité charmantes. Un jour qu'il était à l'Hôpital Général, faisant à la communauté la visite de bonne année, la supérieure et ses sœurs se mirent à genoux pour lui demander sa bénédiction ; mais l'homme de Dieu, se jugeant indigne de cet honneur, tomba lui-même à genoux : « C'est à vous de me bénir », dit-il à la supérieure ; un pieux débat s'éleva où l'humilité du saint homme ne put être vaincue. « On se releva en riant, racontent les mémoires, et personne n'eut de bénédiction ».

Le 15, M. Pierre Richard les suivait ; il avait passé ses jours et ses nuits au milieu des pestiférés. Plus d'une fois il avait failli se noyer au milieu des ténèbres, en charriant l'eau qui leur était nécessaire ; il reposait au milieu d'eux sans pouvoir se défendre de la vermine dont ils étaient couverts ; et lorsqu'on l'en avertissait, il la secouait en souriant : « Ce sont, disait-il, autant de perles pour le ciel ». Un jour, accablé de fatigue, il rencontre une religieuse non moins harassée que lui : « Ma sœur, lui dit-il, croyez-vous que nous n'avons pas bien gagné quelques planches pour notre cercueil ? »

Huit jours après succombait M. John Richard. Il avait été, comme nous l'avons déjà, dit, un des premiers à voler au secours des immigrants. En les voyant couchés sur des planches nues, il fit demander de la paille aux commissaires. « Envoyez plutôt une charge d'or à ce saint prêtre », répondit un des employés. « Peu importe, répondit un autre, M. Richard amasse des trésors pour un lieu où l'or et la paille sont la même chose ». Il avait réuni tous les orphelins du typhus et fait construire un shed à part pour les recevoir ; il y fit porter des couchettes, travailla lui-même à remplir leurs paillasses, et quand ils furent installés, c'est au milieu de ces enfants qu'il se plaisait à réciter son bréviaire. [...]

Pour qui a connu M. Billaudèle, il est aisé de concevoir quelle peine il éprouva en voyant succomber les plus zélés de ses confrères, tandis que d'autres atteints du même fléau disputaient à la mort un reste de vie prête à s'éteindre. Alors il se dévoua lui-même, malgré le peu de connaissance qu'il avait de l'anglais, il se rendit auprès des pestiférés, mais atteint de la contagion, il fut forcé d'aller demander, au fort de la montagne, un air plus pur et un peu de repos.

Tiré de : Vie de M. Pierre-Louis Billaudèle, grand-vicaire et dixième supérieur du Séminaire de Montréal, Montréal, Librairie Saint-Joseph, 1885, p. 69-79.

Related links

- Il y a une sainte Couronne, et elle est la patronne contre la peste et les épid…

- Le Bon remède en temps d’épidémie

- Les secrets de la sérénité en temps d’épidémie

- Brèves considérations sur les temps d'épidémie par l'Abbé Jean-Michel Gleize

- Épidémie de typhus à Montréal, 1847 : héroïques victimes de leur dévouement

Source : Glanures Historiques du Quebec